(来源:知识分子公众号,2018年11月30日 )

编者按:“好!”对刚刚结束的一场演讲,现场有观众发出赞叹,并报以掌声,第二届人类基因组编辑国际峰会呈现出不可多得的轻松时刻。好几天来,贺建奎制造的“紧张”的会议气氛得以稍稍缓解。 2018年11月29日,是峰会的最后一天,公众参与也是大会的最后一个主题。英国肯特大学社会学家张悦悦分享了公众和公众参与对于中国全球崛起的重要性。 她指出,中国和公众沟通科学似乎陷入了僵局,主要原因在于,中国科学的公众参与更多是单向的科学普及,公众可以获得科学知识,但缺少对科学的信任。推进科学界和公众的对话,信心与能力的建设同样重要,中国的科学家必须习惯于拿出证据去同公众互动,而来自体制内的信心也至关重要。 张悦悦强调,公众参与的这些困境并非中国独有。中国科学家们向全球公众清晰地传达突破性研究的机遇与风险,是全世界科学家学习如何与公众沟通的一部分。最后,她呼吁,除了加强科学研究上的合作,西方也应当和中国科学家一起,共同建立一套完善的公众对话机制,让大众理解基因编辑技术并从中获益。

以下为报告全文译文。未经张悦悦本人审阅。

谢谢你们。感谢组织委员会的邀请,非常荣幸能来到这里。

我是来自英国的社会学家,过去的十四年我一直在研究中国生命科学的崛起及其全球影响。

在此我要坦白:一段时间内我真的不认为公众和公众的参与对中国的全球崛起以及我自己的研究是那么重要。这种感觉其实是很多人共有的:我在中国一些大的城市采访的科学家、伦理学家和监管者,以及在欧洲和我讨论过的中国观察家。这并不是因为中国政府没有意识到公众参与的价值,而是因为中国的科技系统是高度中心化的,正如很多人向我指出的那样。

所以在很长一段时间之内,如果想要开展前沿研究项目,真正唯一需要的就是自上而下的支持。这也是为什么虽然中国现在是世界上最大的论文产出国,但公众参与却还处在很初级的阶段。

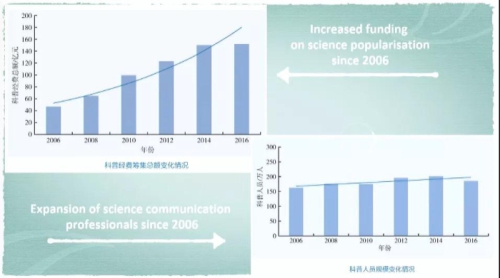

但是最近几年中国科学家对于和公众沟通的态度发生了明显的改变。部分的原因是公众对于生命科学应用的伦理担忧逐渐增加,以及更广泛的国际合作。所有的这些都让中国的主流研究员更加留意社会上是怎么理解自己的研究的。与此同时,政府也在重新整合对这个领域的投入。

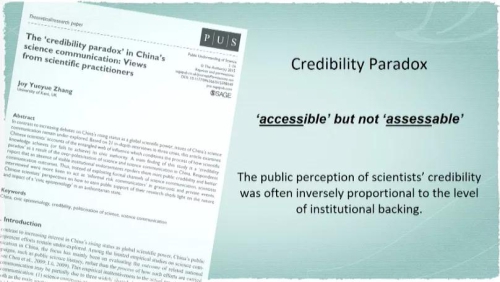

但情况并没有那么简单:其一,这些投入主要还是集中在政府单向的科学普及,而不是双向的参与;其二,过去三年几乎所有我采访过的生物学家都说他们其实很不情愿参与机构组织的或者政府资助的公众项目,因为被我称为的“可信度悖论”:一个科学家的公众可信度常常和他背后的政府机构支持成反比。所以当他们作为机构的科学家来发声时,常常感觉到不公正的污蔑和怀疑。我们对于公众的研究也确认这种对于沟通的怀疑是相互的。这并不是因为中国公众是反科学的,而是因为他们感到这些政府活动常常是为了履行提前制定好的章程,而不是真诚的讨论。对于公众来说,这些活动让科学的证据可以获得,但难以评估。这种相互的怀疑导致了我称为的“没有参与度的公众参与”。比如说每年都有转基因作物的品尝大会,公众被邀请去品尝新研发的转基因作物,但这样的活动并没有拓展中国的转基因争论,因为组织者要求只有自我认定为支持转基因的人才能参与。正如一位科学家总结的那样,“如果公众就是愤世嫉俗的,那我看不到对话的基础”。你看,科学家们也感觉很受伤。所以中国的问题是,和公众沟通科学似乎陷入了僵局。

过去的几年,我们开展了一些“SciAc”项目试图来解决这个问题,这是项目的路线图。因为时间的限制,我只讲其中一个。

2017年3月,我们在武汉开展了一个公众参与科学的中-英多方研讨会。两天的时间里60位代表,包括科学家、伦理学家、监管者以及感兴趣的公众,虽然对转基因有不同的观点,但聚在一起分享他们的经验和挫折。

在组织这场活动的时候,我并没有受到许多人的欢迎。我们邀请的生物科学家大多认为他们没有“资格”去向公众讲述自己的工作,因为这一环节通常都是由学院的领导或是知名科学家来完成的。另一方面,公众代表在担心他们在“智力”上不会受到足够的重视。我们在武汉的主办机构对于活动十分支持,但也很担心公开辩论最终可能失控,并且需要安保人员。可以说我们把每一方都推出了自己的“舒适区”。

我们的确设置了一条底线,那就是每一个参与讨论的人都要将自身观点基于实证,而不是基于价值观的评价。比如,告诉我们你的工作是如何完成的?你的哪段经历使你持有今天的观点。换句话说,我们希望参与者能够讲出自己观点形成的过程,而不仅是一个既成的信念。

大家可能很感兴趣这场活动最终进行得如何,我认为下面的图片可以很好地表明当时的情况。在活动中,的确有过氛围紧张的时刻,但总体而言,参与者们同彼此相处得很和谐。所以我认为,我们设置的底线是有效的。

在活动结束时,我们收集了参与者的反馈。他们所传达的信息是非常有启示的,下面我来举出两个例子。

第一段话来自于一名公众参与者:

“我意识到自己从前对于基因编辑技术的反对是来自我对于科学的误解。他的视频打消了我的怀疑:事实上,科学家对自己研究的不确定性是有足够了解的。他们花很多心思去规划自己的研究和呈现自己的数据。”

第二段话是来自一位业内领先的科学家:

“这两天的活动显示出社会科学家是和自然科学家同样理性的。在某些情况下,前者甚至要更加冷静。”

我真的很喜欢这段话,每次读到都想笑。这些反馈很有启示性,因为从中我们可以懂得如何才能使公众(对我们的研究)更安心。很多时候,他们真正想要了解的并不是那些专业细则,而是我们的科学推理是否也将更广泛的社会选择与机会成本也纳入其中。这与我们在欧洲所观察到的十分相似。

我想让大家再来看看第二段话。它让我们意识到,(作为科学家)我们时常忘记,同自己领域之外, 不讲着我们专业术语的人去沟通,可以是一件令人恼火的事情,因为那使我们感到处于弱势。

因此,我认为,推进科学界和公众的对话,信心与能力的建设是同样重要的。中国的科学家必须习惯于拿出证据去同公众进行互动,这是(相关)研究所必须经历的过程。与此同时,在中国的情境下,我认为来自体制内的信心也是至关重要的。应当意识到,并非所有辩论都意味着争论或不满,相反,我认为正是今天公众对科学探讨的缺失才导致了一些科学问题的政治化。

对于中国而言,建立与其科技发展雄心相匹配的公众对话机制显然是任重而道远。不过,我对此仍然十分乐观,因为在调研中我们看到了来自上下两端对于这一问题的重视与好的意愿。许多中国大学很希望使用我们同中科院共同开发的“公众对话模型”资源,将其融入到科学课程中,使新一代科学家具备更好的能力去同公众交流。去年年底,我们还向中国科技部提出了六点建议,希望将更多资金与教学资源投入到公众科学素养的培育中。就在几周前,我被这一部门邀请去给科技部的官员做了讲座,包括它的三位领导。在讲座结束后,其中一位领导告诉我,我们应当考虑为政府提供咨询的机会,并强调其“刻不容缓”的紧迫性。正是这样来源于上下两端的热情,让我对前景感到乐观。

最后,我想强调一点,那就是中国公众在科学中的角色是一个值得全球关注的话题。今天的中国已然在一些科技领域处于最前沿地位,今后还将有着更大进展,因此我们需要作为探路者的中国科学家们向全球公众清晰地传达他们突破性研究的风险与机遇。我认为这将是世界科学共同学习的一个过程,因为我所讲述的这些困境都并非中国独有的问题。在此我呼吁,除了同中国加强科学研究上的合作,西方也应当同中国科学家共同建立起一套完善的公众对话机制,让基因编辑技术为大众所理解,并受用于它。

以上图片均来自张悦悦报告截图。

相关视频: https://livestream.com/NASEM/events/8464254/videos/184145434